La muerte se inventó en el pasado

para que siempre ocurra en el futuro

.

Capítulo I

El frío del invierno, específicamente de este invierno que se ensaña con el campo de concentración de Oranienburg, ha comenzado su oficio de agrietar labios, quemar orejas y meterse como una aguja por los intestinos.

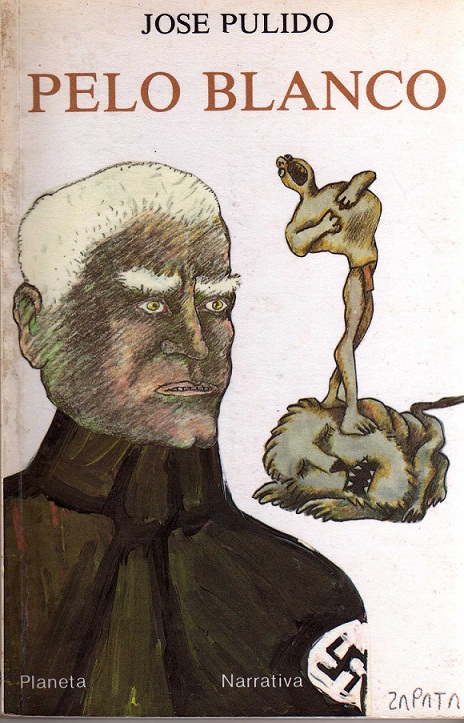

El Sturmbannfuhrer de este campo es un hombre de mediana estatura que parece alto; de huesos fuertes y cabello blanco, cejas y pestañas blancas. Es un albino silencioso que empuja el aire con la mandíbula y todo el mundo repite su grado y su nombre con mala espina y con amargura: Coronel Von Dussel.

Es nieto e hijo de militares: su abuelo fue General y su padre también alcanzó la jerarquía de General. Este hijo y nieto de la milicia ordenó hoy a los médicos de la WVHA, que escogieran rápidamente a los enfermos que deben morir, a los que no vale la pena curar porque tienen tuberculosis, tifo, anemia, fiebres interminables, disentería. En vez de medicina el médico señala que el enfermo recibirá gas. «Son los gaseados» dicen los presos cuando pasa la fila cabizbaja.

Pasó Gunther; lo vi con estos ojos caminando atormentado entre quienes no habían superado el examen médico. A mi ni siquiera me llamaron a examen, lo que fue un premio para el esfuerzo que hice toda la mañana disimulando que tenía una salud formidable.

Cargo una diarrea completamente líquida y me he venido cagando de a poquito en los pantalones. El susto impide que tenga pleno dominio de mis tripas.

Aunque se siente tan lejano como un siglo, la verdad es que no hace tanto tiempo que el hijo arratonado y talentoso de Bradenovic tocaba la puerta de mi casa «toc toc toc» para su clase de solfeo; mi casa olía a tintero, a pasteles; pronto retornarían «burrrrr-burrrrburrr» las palomas hacia los aleros; cantábamos y mi esposa volvía mostrando con melindres de diva, de nueva rica, las revistas de moda, comentando «ese Coronel es admirable, Helmut: ha vuelto a vencer en equitación» y allí estaba en la fotografía saltando una valla con facilidad y sin miedo, aplaudido y mimado el Coronel Von Dussel.

Hoy siento cuánto valía aquel sillón esponjoso, aquel ambiente semioscurecido, con resplandores de chimenea; sueño de alfombras viejas; los libros de mi padre cerrados para siempre, libros de odontología; Haendel y Mozart escurriéndose del piano a los rincones, de los rincones filtrándose hacia la calle enladrillada y olorosa a panaderías.

Aquí no: aquí huele a ácido, a barro, a vómito, se levanta una fetidez que a veces parece totalmente interior; por ahí anda también mi rabino espantado porque tiene piojos y puede enfermarse con fiebre petequial, lo que significa un pase rápido al «tratamiento especial» que le suministran a quienes no pueden rendir mucho en la producción. Mi esposa está más allá de este barracón, siete u ocho barracones más allá. A veces la veo a distancia, la reconozco en ciertas ocasiones.

Ayer la vi caminando sin cabellos en la hilera gris de las mujeres limpianieves. Estaba encarbonada y temblorosa y pasó cerca de donde Otto y yo lanzábamos paladas de tierra, barro y nieve a unos cincuenta cadáveres. Otto es su hermano y casi al mismo tiempo la llamamos «psch, hey» y no nos hizo el menor caso. Ella veía de reojo al Coronel que encima de la nieve con su pelo blanco tenía la misma extraña ansiedad agresiva de cuando saltaba un obstáculo encima de un caballo tordillo.

Ella lo miraba de reojo y seguro que no reconocía al gallardo jinete de las revistas. Ese hombre tiene la boca dura, cerrada, como una raya en una piedra. Nunca hemos podido hablar directamente con él pero en algunas ocasiones que se pueden contar con los dedos de las manos, se acerca a nosotros y se queda mirando a los moribundos en las fosas abiertas repletas de muertos y de huesos que aún tienen tiras de carne; estos moribundos contrastan con los cadáveres: saltan, se retuercen, ondean, tiemblan, sueltan gases silbantes pero no gritan, carecen de fuerza para elevar los gritos que sus bocas redondas dibujan mientras el Coronel ordena que manejemos las palas, que vayamos cubriendo a esos cuerpos agonizantes con barro, nieve, tierra, sin detenernos ni un minuto.

No: no le voy a aceptar al Coronel un cigarrillo el día que ordene mi muerte, no importa que este invierno incite a fumar como una mujer que se para de la cama, Si señor; nada de aceptar cigarrillos al final, ni un fumito, ni una aspirada, ni una bocanada de tabaco. No, no me estoy sintiendo mal, no me duele el estómago ni tengo signos de diarrea. Es solo que me contaron ¿sabe usted? que Anita Gatsbergman ha aceptado como tantas de otras prisioneras las proposiciones de los guardias: sexo a cambio de cigarrillos, un cigarrillo cada vez. Sexo maldito y forzado en las escaleras de las barracas, se los almacenes, en las noches nazis. Anita, buena familia, buena tenista, delicadísima compañera en la ópera, magnífica traductora al francés al yiddish; una mujer excelente, doctor: Anita Gatsbergman, mi esposa ¿la recuerda a mi esposa?. Este es un maldito invierno ¿verdad que es duro este tiempo doctor?.

— Por Dios: yo solo soy odontólogo: trate de ayudarme para poder curarle esa diarrea si no quiere estrenar el tren que han construido con cámaras de gas en los vagones… por supuesto que este invierno solo es divertido para los alemanes.

— Estás rota ¿entiendes? no voy a poder curarte bien esta vez ¿no puedes aguantarte sin cigarrillos?

Es inútil: no hay respuesta. Anita mira el techo con ojos esterilizados de maniquí. Tiene en la cabeza rapada las marcas de unos dedos de carbón. En los muslos varios moretones comienzan a ponerse amarillos en las orillas. Pasan de oscuros a púrpuras, luego son verdosos y finalmente se transforman en manchas color nicotina. Ese es más o menos el proceso de unos moretones. Anita los ha mirado mucho en estos días y sabe que cambian de tonos.

— ¿Has entendido, Anita? estás rota.

Es evidente que no retiene ni una sola palabra porque está viviendo en su interior; camina de puntillas hacia el cuarto de su bebé, un bebé dormido y limpio. Lo observa dormido al lado de la sonaja y sonríe con excelencia maternal. Luego se dirige hacia el montón de revistas; lee lo del teatro y la receta del Majestic para hacer bizcochuelos de jenjibre. Debe mandar a afinar el piano: no hay que posponer esas cosas mucho tiempo; hace por lo menos un mes que está desafinado, en el MI y levemente en el LA, pero de todas maneras se oye pésimo.

Le duele la vagina, siente que le duele demasiado, que en la delicada carne interior ha sufrido golpes ¿soñó que un guardia le introducía una cachiporra de goma negra? ¡Dios! ¡Qué ocurrencias para contar cuando juegue al tenis! se morirán de la risa sus amigas: vaya lengua sucia: «¿a ustedes no les han metido una cachiporra en la vagina?» y largarán las carcajadas.

— ¿De qué te ríes? tienes sangre por todas partes…

Anita se ríe de miedo entre la inconsciencia y la realidad. Un guardia dijo que haría guantes con la piel de sus nalgas y ella respondió que no soportaría eso, que prefería saber que encuadernarían libros con su piel. Ella quiere fumar y quiere morir. Desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde es demasiado tiempo paleando nieve, moviendo piedras, pelando papas, cubriendo tumbas, embolsando cabellos, miles de kilos de cabellos. Quiere fumar, sabe que se ganó un buen cigarrillo ese día, un cigarrillo rubio. Recuerda los cigarrillos rubios del club. Vestida de blanco después de un partido, se fumaba en la quietud de la mesa el cigarrillo de la tarde dominical.

— Dame mi cigarrillo — dice. Tiene los ojos como vidrio.

— No tengo ningún cigarrillo… no he visto ni un solo cigarrillo. Solo me he limitado a curarte las heridas-responde su amiga Katherine. Esta amiga conserva la calma, es dura, es sólida «porque tengo dos meses más que todas ustedes en este campo» según ha señalado en alguna ocasión.

Katherine la ha curado varias veces, pero curar no tiene importancia. Seguramente se ha robado el cigarrillo, la muy zamarra. Judía de mierda.

— Dame mi cigarrillo, judía de mierda: dámelo.

Está furiosa, quiere morder a Katherine y golpearla pero sabe que si lo hace vendrán los guardias. Opta por llorar.

— Dame el cigarrillo, por favor, Katherine — ruega.

Katherine le pide que se ponga de pie y busque por toda la barraca a ver si encuentra su cigarrillo. Es tan feliz en ese instante, el mundo le parece tan hermoso; Katherine es como su madre para ella. Claro que le duele la vagina, exactamente igual que si un alacrán equivocado hubiese entrado allí. Busca el cigarrillo sin encontrarlo pero no se desanima. Katherine y las demás se han apartado para que ella tenga espacio y busque su cigarrillo y ahora recuerda que lo guardó entre los senos: por supuesto que fue allí donde escondió el cigarrillo (¡qué tonta y olvidadiza!) eufórica hunde su mano derecha sin manicure, sin pintura, agrietada y encallecida, débil e insegura como una anciana de asilo y toca el seno sudado, entierrado. En esta teta no está, en esta otra tampoco. En el centro, un poco más abajo, ahí está el cigarrillo pero completamente des-menuzado, tú sabes: hilos, hebras de otoño.

— No tiene papel, Katherine – gime desesperada y trata de no perder ni una sola de las briznas de tabaco que se pegan a sus senos anestesiados. Ese cigarrillo le ha costado tanto.

— El único papel que queda en esta barraca es la fotografía de tu hijo, la que me diste para guardar — le expresa Katherine buscando una reacción y mirándose los pies llagados le reitera:

— Solo te queda ese papel, Anita.

Ha sido otra mujer la de este último comentario, una más vieja. Afuera el frío de la nieve suaviza el hedor de los cadáveres. Anita se ha dejado caer en su rincón de dormir, pegada a la pared del barracón. Antes de quedarse dormida con las piernas abiertas y de ir tomando conciencia del dolor físico, ha dicho para terminar este día de una buena vez:

— Ese papel no, Katherine, ese no, por favor.

Von Dussel oye las risas de los soldados invariablemente inconscientes, obscenos, infantiles. Se dejarían matar por un toque de corneta, por una marcha, por una svástica; son iguales a los demás seres humanos: quítales las barreras, los límites, promételes otras leyes, otros sistemas y creerán que el contrario es legalmente asesinable.

Se asoma a la ventana y los ve oliendo una cachiporra, hablando de sexo con bromas pesadas. Sabe que los soldados descargan sus tensiones con las mujeres y eso no le importa. Está demasiado molesto con el rumor que le ha llegado sobre «un punto oscuro que remueven en el pasado de tu familia, Von Dussel» como le dijo sin sutilezas un Oberscharfuhrer ordenanza de Heydrich, el cerdo de Heydrich que anda averiguando las ramas, las raíces, la corteza, toda la maldita composición de los árboles genealógicos de todo el mundo. «Un punto oscuro» empirismos del cerdo de Heydrich, un bastardo campesino que odia todo lo que le huele a nobleza. Le preocupa que inventen suciedades de una mujer que no conoció, que era imposible de conocer pero que está todo el tiempo en su vida: la Baronesa Von Dussel, su bisabuela, cuyo esposo fue un desconocido para Alemania.

— Ella no se hubiera casado con un judío…— murmura y de pronto deja de pensar en ello para centrar la mirada en la materialidad del invierno, en ese invierno duro y latigueante que le recuerda los vaivenes del carácter de su padre, un día furioso, otro enmudecido y meditabundo y el resto del tiempo gritando a los soldados.

Echa a caminar por el largo pasillo donde las lámparas de kerosene alumbran con manchones oscilantes de un amarillo agonizante las mesas en el comedor de oficiales. No puede quitarse de la mente la figura de un niño albino como él que intentó salvar un tiempo en este campo de concentración. Los albinos le parecen seres vinculados a su familia porque su abuelo y su padre eran albinos. Ignora la razón y nunca sintió interés por buscar una explicación científica convincente, pero al ver por primera vez a aquel niño albino quiso mantenerlo vivo.

— ¿Cuántos años tienes? — le preguntó al pequeño en la cola que lo llevaría a un vagón del tren cuyo viaje era el último porque tenía cámaras de gas en los vagones.

— Siete — respondió sin miedo el muchachito.

Tenía el estómago hundido, los brazos tan delgados como ramitas secas y los ojos grandes, redondos, dramatizando los huesos de la cara, insinuando la calavera tierna pegada a la piel.

Hizo que lo sacaran de la fila y lo trasladó a un barracón donde los niños pulen botas, hebillas, calientan agua para el baño de los oficiales. Es solo casualidad pero hace siete años más o menos tuvo un romance con una mujer delgada, tormentosa, apasionada, cuando se encontraba en Múnich y aspiraba al grado de Teniente Coronel.

De pronto le parecía que el niño albino tenía ciertos gestos suyos y la manera de caminar de su padre, pero eran espejismos, la psiquis de la guerra. ¿Cómo iba a saber que aquella mujer era comunista? afortunadamente lo supo a tiempo y logró borrar toda huella de esa relación que luego le pareció un plan de los comunistas para sacarle información o quien sabe para qué objetivos políticos.

No quiso revisar el cuerpo del niño, porque de tener alguna seña reconocible no sabría cómo actuar. «Su mentón es exacto al de los Von Dussel» ha pensado como si el pequeño estuviese aún aquí. Esos niños limpiabotas son manoseados por soldados inescrupulosos y a sabiendas de eso prohibió que le hicieran daño al niño albino.

Durante un tiempo se tejieron comentarios en torno a su persona y a la del chico porque deseaban calificarlo definitivamente, ponerle un rótulo y ahora sus soldados le creían un aberrado.

Durante más de un mes estuvo el chico albino bajo un buen cuidado médico y una alimentación que solo los oficiales podían disfrutar. Von Dussel escuchaba un disco de Caruso cuando tomó la determinación que había pospuesto demasiado tiempo.

Oía música desnudo y al lado tenía una de las judías burguesas del pabellón especial, acurrucada en la cama, temblando, esperando el gran momento en que él le dijera «puedes irte». Le molestaban las mujeres llorosas.

— Puedes irte — expresó sin mirar a la mujer y ella se vistió aprisa. Era hermosa aunque se le notaban los moretones que eran el enemigo número uno de aquellas pieles delicadas, la marca de la humillación.

Esa vez el Coronel Von Dussel llamó al sargento que le servía de ordenanza y le dijo tajantemente:

— Sargento Brunner, quiero una muerte piadosa para el chico albino. Dígale al médico que prepare un veneno p-i-a-d-o-s-o para la sopa de legumbres ¿me entendió, sargento? quiero que se lo den en la sopa de legumbres de la cena.

El sargento obedeció como siempre lo hacía y le dejó escuchando a Caruso. En alguna parte de Oranienburg, un ojo miraría caer paladas de tierra, brazos, cuerpos húmedos y fláccidos como tripas fétidas hasta que los terrones cubrieran la luz y la vida.

Todos los días había ojos así de tercos en las fosas comunes. La aguja se enredó en un surco y Caruso repetía una frase musical. Von Dussel también se había quedado pegado en una orden que susurraba como hipnotizado:

— En la sopa de legumbres… en la sopa de legumbres… en la sopa de…

.

.

Virginal

.

Capítulo II

Esta es una colonia alemana ubicada entre montañas llenas de helechos de América del Sur. Los tigres que hubo por aquí se fueron. También los gatos monteses. Quedan unos pocos conejos marrones y a veces se cuela un armadillo asustado entre cuevas húmedas y rocas negras. El sol lame las hojas de las montañas por encima, casi no puede internarse hasta la tierra y por eso han existido siempre por acá quebradas escondidas cuyas aguas o cauces secos conservan la frialdad del principio del mundo.

Los colonos humanizaron el lugar y prácticamente tuvieron que olvidarse de su pasado y comenzar a crear la humanidad, al menos una humanidad aparte de lo que acontecía en el resto del orbe. No conocieron las guerras mundiales y todo lo han hecho hasta hoy con inocencia, pureza y tesón en el trabajo.

Cuando el turismo los descubrió sufrieron el segundo choque faene de sus existencias como pueblo. El primero lo asimilaron la vez que resultaron engañados y fueron abandonados en esas montañas sin conocer nada del país donde habían caído de bruces ni de la lengua, pero ese turismo les sirvió para consolidar la riqueza que su trabajo honesto en el campo les fue deparado. Sin embargo el turismo siempre ha sido un golpe en los cojones de la colectividad y así será hasta el fin de sus días que seguramente ocurrirá en el momento en que algún personaje importante les proponga en el año dos mil y tantos colonizar los desiertos de Marte y ahí sí que se van a joder porque en la superficie marciana no es posible hacer que broten gardenias, fresas, duraznos; no se pueden criar gallinas y el turismo no prosperará jamás porque Edgar Rice Burroughs escribió en una ocasión que allí era la mar de incómodo caminar decentemente: das un paso y saltas veinte metros como si tuvieras resortes en los pies.

Hablando de E.R. Burroughs, cuando a los colonos les llegó el cine, que tarde o temprano llega a cualquier lugar del planeta, hubo una película que se convirtió en esencia de una tradición nueva para el pueblo que iniciaba su vida: el carnaval de Tarzán. Este era una fiesta en la cual el máximo honor para los hombres consistía en ser Tarzán. Solo el mejor hombre lograba convertirse en Tarzán y la mujer más bonita se transformaba en Jane. Los demás se iban conformando con hacer de africanos, de monos, de hipopótamos, cocodrilos, etc.

Hablar con el Tarzán de 1950 fue apasionante para Edelstein, el doctor Seiss Edelstein, quien durante los últimos cinco años había ansiado conocer la colonia instalada hacía más de un siglo atrás en sudamérica. Alex Herz era el Tarzán de 1950. Se trataba de un tallador de diamantes desbordante de simpatía infantil, que en una de sus idas a Caracas había conseguido una moto Julie, la primera que se conocía por estos lares y ello fue una verdadera fortuna para Alex, quien soñaba con ser Tarzán en alguna fiesta carnestolenda para estar así cerca de Genoveva Brocht, quien por su belleza deslumbrante y brillante, resultaba más hermosa que la propia Jane.

Alex jamás se había rendido y le contó al doctor Seiss Edelstein que comenzó siendo mono, luego ascendió a gorila; posteriormente pasó a ser jefe waziri bundolo mata y ahora, en el año 1950 del señor, en el año de Dios y la virgen y de James Dean, era Tarzán, el rey de la selva y gritaba con fuerza inusitada mientras la gente se divertía y les rodeaba y se dirigían bailando hacia el angosto fluir del agua de un riachuelo donde la fiesta se tornaba campestre, después de pasar frente a la iglesia y el gran hotel de los geranios.

Tarzán Herz preguntaba al doctor Edelstein muchas cosas que ignoraba respecto a la segunda guerra mundial. Este turista anciano pero aun con mucha energía le simpatizaba.

— Leí un reportaje en Life y vi muchas fotografías y cifras de muertos, millones de muertos y traté de encontrar apellidos como los nuestros, familiares lejanos que nunca hemos conocido pero no aparecía ninguna lista.

— ¿Todos los habitantes de la colonia nacieron aquí? ¿No hay algún miembro reciente? — preguntó el doctor Edelstein sin dejar de usar su cámara fotográfica tomando fotografías a Tarzán y a otros personajes que merodeaban.

— Sí. No hay nadie nuevo aquí. ¿Lo pregunta por si ha venido algún nazi a este sitio? Sé que usted es judío: he visto en su cara que es judío. Sé bastante de eso porque veo muchas revistas y películas.

Tarzán habla y se cubre un poco, porque ahora se ha desubicado y siente un poco de frío. Jane come un trozo de pastel entre las risas de su corte. Hay una música de acordeón y se divierten como si fueran personajes de un cuento infantil: no hay maldad en sus gestos.

— Sí, soy judío, pero he venido a verlos porque una de las familias de la colonia es parte de mi familia y jamás nos conocimos: se trata de los Brocht, la familia de…

— Jane…

— Sí. Ella es familia mía pero nos hemos separado tanto en el tiempo y en el espacio que… yo estuve en la guerra, en un campo de concentración llamado Mauthausen al cual me llevaron después de estar prisionero en otro sitio denominado Oranienburg… quédate quieto, así… sonríe. Soy alemán, pero judío alemán.

— No veo diferencia entre usted y nosotros ¿nos odia, por ejemplo? — pregunta Tarzán.

A Jane se le ha caído una floresota en el agua y se ríe mientras la persigue. Casi se rompe la pureza y la dulzura del momento porque sus piernas blancas y cálidas han podido matar de un infarto al propio Jhonny Weissmuller.

— ¿Cómo los voy a odiar si somos familia, si ustedes están aparte de todo? No Tarzán: no es lógico.

El rollo de película se ha acabado y el turista, que ahora se dispone a llenar con Jane su cámara fotográfica, cambia el rollo y enfoca a la muchacha. Alex «Tarzán» Herz lo mira. He allí un antebrazo con números de tinta china.

— Su brazo es como una lotería. ¿Sabe? La semana antepasada tallé unos diamantes para un hombre que tiene su negocio en Caracas. Es una joyería de lo mejor que hay. Ese hombre posee un libro de caballería titulado «Excalibur» y otro, «Los tres mosqueteros» que me llamaron mucho la atención. Estaban muy bien encuadernados y empastados finamente con una piel que mostraba claramente unos números similares.

El doctor Seiss Edelstein dejó de tomar fotografías y volvió su rostro empalidecido hacia Alex Herz, tratando de no parecer demasiado interesado. Buscó en su cartera una fotografía y se la mostró al muchacho.

— ¿Es este el hombre de la joyería? — preguntó el anciano y sus manos temblaban.

— Ese es. Tiene el mismo pelo blanco y está más delgado pero ese es el hombre de los libros — respondió. Poco a poco se fue dando cuenta de que había revelado la existencia de un nazi.

Escuchó a lo lejos la voz del doctor Edelstein, porque se había hundido en una maraña de pensamientos y preocupaciones: era un joven que no le deseaba mal a nadie, ni siquiera a las peores personas.

— Escucha Alex, esto es importante: ¿por qué él dejó que vieras tan fácilmente esos libros?

Alex movió la cabeza varias veces y finalmente dijo:

— Tuve que trabajar en su joyería con una de las gemas y entonces Ilegó una dama que lo puso muy nervioso. El la invitó a una habitación que tiene en el fondo del establecimiento y me pidió que le cuidara el local durante media hora. Terminé pronto mi trabajo y me puse a curiosear en una alacena de la trastienda. Allí vi los libros.

— Bien, no quisiera que le dijeras esto a nadie más. Yo ando buscando a ese hombre por razones que te habrás imaginado y no quiero que él lo sepa. Es muy importante que no sepa nada. Yo estoy muy viejo para andar de prisa en estas tareas…

¿Cuáles tareas, señor?

— Soy cazador de nazis, muchacho — contestó Seiss Edelstein quien tornaba a su oficio de captar las poses de Jane y la chica, hermosa y deslumbrante, como una verdadera virgen se sonrojaba cada vez que la cámara buscaba su figura.

Antes que el anciano se fuera de allí ella habló para preguntarle si él hacía fotografías de esas que se meten en llaveritos.

Jerza Vandalen Martínez y Ruiseñor tenía las tetas más infladas, levantadas y doradas ese mes de febrero y unas nalgas que reproducían el temblor compacto de la gelatina pero con la diferencia de que eran nalgas musculosas y sanas y juntas conformaban un culazo que se batía poniendo a prueba la estrechísima cintura nacarada que no se rompía porque Dios es muy grande o porque aquel ombliguito abrebocas era una especie de remache milagroso.

Ella sonreía con prometedora picardía con esa boca de putona estilo Flor Silvestre y adoptando un cruce de piernas Marilyn Monroe y gracias a esa Jerza celestial el presidente de la República respondió que sí estaría como invitado de honor en el XXIV baile de las debutantes de este año y ese era uno de los endebles revuelos en el club, que parecía eternamente en paz, muerto y en paz, lapidado por sus piscinas azules, sus estanques con formas de paletas de pintor, su campo de golf, sus canchas de tenis, el verdor inefable de la grama en cuyos millones de hojas no había ni una cagada de mosca y toda esa serenidad estaba separada del mundo por las altas cercas rematadas de púas y mitades de botellas.

Al presidente le encantaban los bollitos, eso no era un secreto. No le importaba demasiado si la historia del país se estremecía o tomaba otro rumbo cuando él se antojaba de un culito, pero a decir verdad esa ha sido la conducta de todos los hombres aquí, lo cual podía servir al juez de la historia algún día en descargo del jefe de estado.

Aunque uno que otro chistoso comentaba sin gracia, en el club, que las tetas de Jerza eran como boyas cuando ella flotaba en la piscina, ni uno solo de los hombres —empleados incluidos — apartaba sus ojos de aquellas aguas que olían a cloro: todos hundían sus miradas como cuchillos en las carnes tersas de aquella sirena, cuyo sexo era un promontorio, una colina, un papo abombado de medio kilo que el traje de baño no podía ocultar, levemente hendido, eso sí, y cuya existencia hacía sudar al presidente cuando visitaba el club.

Apenas el cadillac negro llegaba, Jerza se lanzaba al agua y todos los hombres comenzaban a sufrir de lo mismo.

Jerza usaba hoy el traje de baño más atrevido, uno negro sedoso tan apretado que parecía sacarle el aire.

Todos los hombres se hallaban en cuerpo o en alma alrededor de la piscina pero disimulando con el dominó, los tragos y etcétera para que sus esposas no se disgustaran demasiado.

Sin embargo estaban un poco aburridos.

Hay millones de personas que jamás se han bañado en una piscina. Quien no tiene piscina sueña con una o por lo menos hace planes una vez al año para ir a un sitio donde sin que resulte tan oneroso pueda meterse en ese tipo de aguas.

Quien tiene una piscina a su disposición todas las horas del día y de la noche se enfrenta tarde o temprano con uno de los más terribles y desesperantes fenómenos que atacan al hombre en toda su estructura; cuerpo, alma y mente.

Ese mal es el aburrimiento y más devastador resulta si a su paso encuentra un cuerpo blando, el cuerpo de un ser humano rutinario que no siembra, no caza y no pesca.

Los miembros del club estaban aburridos y el hecho de que se hicieran los preparativos para el baile de las debutantes no le ponía mucha emoción al ambiente, sobre todo porque llevaban veinticuatro años haciendo lo mismo y porque al final de cuentas tendrían que bailar con sus hijas, sus mujeres y sus hermanas y ni siquiera se podría jugar dominó o apostar a los caballos.

Las mujeres vivían una agitación más sana realizando a cabo los arreglos, escogiendo modelos para sus hijas debutantes y planificando la gran cena, pero también se aburrían con creces y no se conformaban en el fondo con tener que bailar en la fiesta con sus esposos y hasta dejar de vez en cuando que funcionaran el besuqueo y las falsas promesas de amor de tantos gerentes juntos.

En ese ambiente, excelente caldo de cultivo para cualquier cosa parecida a una aventura sin riesgos y mucha diversión, fue que Natalio Herz le comentó a Juancho «pantaleta» Vandalen, hermano de Jerza, que su primo «el que está haciendo el papel de Tarzán este año en la colonia» le había dicho: «un socio de tu club es criminal de guerra».

Las primeras en darse cuenta de que la paz del club se resquebrejaba fueron las damas que subidas a unas escaleras de aluminio se dedicaban a colgar bambalinas de papel y campanitas de cartón brillante junto con los banderines de cocacola que sonaban prrr prrr prrr cada vez que el viento sacudía sus átomos.

Las damas cuelga-bambalinas notaron que los hombres estaban tan cerca unos de otros que parecían a punto de besarse, aglomerados en las mesitas asombrilladas de la piscina mayor y lo más extraño es que ni uno solo de ellos torcía la cabeza hacia el cuerpote de Jerza quien había salido del agua y las gotas salían disparadas en todas las direcciones porque los movimientos ondulantes que la sirena ejecutaba «bueno, imagínese, calcule usted que clase de mujer descocada roba-maridos es esta».

Inmediatamente las esposas se fueron hacia donde convergía la mayoría de los socios del club y allí escucharon la noticia insólita de que Albert, el mochito al cual le faltaba el dedo índice de la mano derecha, el joyero amable y caballeroso, era un ex-nazi criminal de guerra.

Herz protagonizaba el corrillo: «a mi primo le mostraron un retrato donde Albert aparece con un kepis que tiene en la punta un águila dorada y más abajo una calavera encima de un cordón amarillo. En la guerrera se le notan unas eses que parecen dos rayitos. Mi primo me contó que es el mismo Albert de pelo blanco pero que tenía los dedos completos y se veía más alto».

Unos exclamaban «qué increíble, quién lo iba a pensar» y otros se exaltaban y opinaban «hay que salir a buscarlo para detenerlo y ajusticiarlo por sus crímenes de guerra» y las mujeres desaprobaron tal conducta. Una dama gorda de alto peinado que era la voz de todas dijo «parece mentira que ustedes hablen así, ustedes que han sido amigos de Albert y ni siquiera se disponen a averiguar primero si todo esto es cierto. Albert, el mismo que les ha fiado a todos ustedes, que les ha prestado dinero, que es el utility del club, el paño de lágrimas cuando necesitan un fiador…» y otra esposa completó la perorata con un «son todos unos cobardes cayaperos indignos».

A lo cual el presidente del club, don Arturo Petrocelli decidió cortar por lo sano interrumpiendo con un:

— Nada de insultos y divisiones en esta comunidad. Vamos a decidir con una asamblea lo que se hará. Por los momentos dejaremos la cuestión de este tamaño y haremos que una comisión de voluntarios verifique la información que nos ha traído Herz.

La mayoría de los socios masculinos notó que don Arturo guiñaba un ojo y le siguieron la corriente. Sabían que él estaba picado porque sospechaba que su esposa tenía demasiada preferencia por las joyas de Albert: lo visitaba siempre y en especial cuando don Arturo salía para Bogotá o Barbados en sus viajes de negocios.

Era un viejo rumor y no tenía nada de raro porque el presidente del club se había casado con una mujer más joven que él y se comentaba que don Arturo apenas usaba su lengua en las intimidades del matrimonio y por supuesto que era una lengua cansada, sin fuerzas para lamer un helado de barquilla.

Claro que se verían en el billar donde podrían hablar a gusto sin la intromisión de las mujeres. Una sensación de aventuras en puerta venia con la brisa caliente de febrero que olía a grama cortada. La superficie de la piscina vibraba, se arrugaba, se encrespaba y cuando poco a poco se fueron hacia la sala de billar las mujeres quedaron comentando las imbecilidades de los hombres y hasta aceptaron de buena gana que Jerza se incorporase a las conversaciones mientras se secaba con una toalla llena de cocoteros.

— Pero ¡ese señor Albert es tan gentil y tan bueno! no creo qué sea eso que dicen y me parece que… —expresó Jerza Vandalen y las demás la miraron como si se les hubiese ocurrido la misma idea en el instante preciso en que ella movía la cabecita llena de cabellos para sacarse el agua que tenía en un oído y decía «Pero ¡ese señor…!».

— Claro que Jerza puede ayudar ¿que tal si llamas al presidente y le dices que Albert está en peligro? tu tienes su teléfono privado ¿no?— intervino Valentina Ramírez Karvo ex-reina del deporte de la marina mercante y esposa de un Capitán.

— No. No lo tengo pero lo conseguiré y lo llamaré para contarle lo que ustedes me digan. ¿Quién amenaza al señor Albert? ¿Los esposos de ustedes?.

— No seas necia, solo le vas a decir que se corre una voz de que es un ex-nazi y hay muchas personas con ganas de matarlo.

Las mujeres siguieron hablando del asunto mientras Jerza iba rumbo al teléfono. El presidente tendría que emocionarse al escuchar esa voz: ya le estaba resultando, difícil el acoso. Tenía dos meses tras Jerza y aun no había logrado mucho con ella.

Los dedos preciosos marcaron el número privado del presidente de la República y cuando él preguntó con voz de tormenta «¿quién? ¿Quién me llama por la línea privada?» ella respondió como si estuviera poniéndole nata a un pastel «soy yo, Jerza, mi General ¿está muy ocupado?» y él sin pensarlo mucho gargareó emocionado «¡pero qué ocupado voy a estar si eres tu quien llama!» y la conversación se desarrolló en ese tono juguetón de perro y codorniz, que si te alcanzo te muerdo y de que si me alcanzas me encantaría que me mordieras.

Luego de concretar una cita que tendría lugar la noche del baile de las debutantes después que se enfriasen los actos centrales, Jerza le echó el cuento de Albert y el presidente se quedó callado, mudo, pensando y con todo el dolor de su alma tuvo que decirle a Jerza «bueno, niña: después nos veremos las caras. Ahora tengo que ocuparme de este asunto» y ella se despidió diciendo «aloha mi General» como si fuera una película.

Entretanto, en la sala de billar, los hombres gorditos, calvos, enchalecados, ensortijados, buenas carteras, habían hecho un inventario de cuantas armas tenían a su disposición y cuantos carros moverían por la ciudad para cazar al joyero Albert “un tipo peligroso como nadie al cual debemos disparar si no se rinde» según señaló el ferretero Walter Perdomo laksovich, quien por cierto le adeudaba varios miles de bolívares al susodicho joyero criminal de guerra y pagarle a un tipo así es un acto verdaderamente imbécil y de torpe tenor.

Por supuesto que ya todos intuían que el tal Albert era un hombre malvado, un criminal que no podía ocultar su pasado. «Un domingo vi como maltrataba un gato al bajar de su carro: le dio una patada y lo lanzó contra la pared».

«En una ocasión en que fui a comprarle una pulsera estaba gritándole a un pordiosero y lo amenazaba con llamar a la policía si no se marchaba».

— Estoy seguro que tiene agendas de diferentes años empastadas con piel humana inclusive ya me extrañaba que se desapareciesen tantas personas. ¿No creen que ese vicio es difícil de eliminar? estoy seguro que ha salido a matar gente en las noches para encuadernar sus libros y hasta habrá hecho collares de esos que están de moda, pero usando huesos de gente ¿no había un tipo que vendía parrillada con carne de perro?

Lo cierto es que planificaron el retorno a las casas a buscar las armas y los proyectiles; los cuchillos y las chaquetas de caza; los vehículos y bebidas suficientes para moverse toda la noche si eso era necesario.

Herz, quien se había sentado en un rincón porque nadie le daba chance para agarrar un taco y jugar al pool, planteó la interrogante que nadie se había atrevido a exponer.

— Y si el gobierno nos detiene? ¿Y si eso le disgusta al presidente? ¿Qué vamos a hacer?

Don Raúl no fue tan gallardo y mandamás en esta ocasión pero el pálido y silencioso Pedro Lamotta quien vivía de las rentas porque su padre le había dejado varías casas y al parecer también las elásticas y los trajes negros de casimir, terminó la posible discusión con un «la policía secreta no se va a oponer porque mi hermano es jefe de la policía secreta y ya lo voy a llamar. Ustedes tranquilos, que ese no se nos escapa».

Los rieles de un tren quedaron hundidos en el asfalto y en esa calle hay algunos techos que recuerdan a la vieja estación del ferrocarril. Los comercios van ocultando las huellas del pasado y ni siquiera se mira a primera vista el anuncio de la Joyería Aurora que en la pared de una casona-colonial es solo un pegoste de lata y neón apagado.

Es una manzana de tiendas, pensiones, almacenes, depósitos y oficinas de Relaciones Interiores. Hay pantaletas, sostenes, velocípedos, libros, llaveros, loterías, un cinematógrafo para películas censura «D»; están el restaurant donde se reúnen los apostadores de las carreras de caballos y al lado de la Joyería Aurora está el establecimiento que vende estampillas y monedas.

La joyería tiene una puerta demasiado grande para el tamaño del establecimiento. El constructor bordeó la puerta con un marco de mármol gris con vetas blancas que en el firmamento de la piedra ha congelado rayos y truenos. El interior de la joyería es fresco; a la entrada un felpudo da la bienvenida. Los mostradores de cristal y bronce están llenos de platería, de relojes y de piezas de oro, unas pocas con diamantes pequeños. Detrás hay una caja de caudales que debe contener más joyas.

Una mujer de cabello castaño recogido en un moño, se mueve con elegancia luciendo un traje de lino verde claro. Lleva una orquídea de oro en la bufanda de seda blanca que le cubre el cuello y sus ademanes parecen mantener fascinados a unos cuantos clientes.

Uno de esos clientes es asiduo y de confianza porque pregunta por Albert: «está adentro arreglando un anillo. Ya sale» responde la mujer mientras el hombre comenta «ojalá que no se haya olvidado de mi reloj. Lo necesito para esta noche».

El reloj de pared obsequio de Omega tiene las diez y media de la mañana. En el cuarto trasero hay un hombre inclinado trabajando en un pequeño torno. El cristal de uno de los aparadores refleja la espalda del hombre y su cabello blanco; un autobús penetra a gran velocidad como un alma en la joyería y de la misma manera rauda desaparece en una dimensión que se cierra en la anticuada caja registradora.

El doctor Seiss Edelstein observa ese mundo de reflejos sin atreverse a entrar a la joyería; se hace el mirón, mira los precios, la cámara le cuelga del cuello y el sudor ha comenzado a resbalarle por la espalda.

Nunca ha podido dejar de pensar en los fosos llenos de montones de seres humanos a quienes apenas les quedaba la estructura ósea y un hálito espiritual en franca huida; hombres, mujeres y niños agónicos que se movían unos encima de otros sin fuerza para no ahogar al de abajo ni para quitarse al de encima; personas moviéndose como lombrices, como piezas de animal en el balde del carnicero.

A veces todo ese sufrimiento le parecía un cliché y recordaba que el mundo estaba cambiando tanto que por donde quiera se registraban genocidios tan grotescos e inhumanos como los cometidos contra los judíos. Casi todo el planeta sufrió en la segunda guerra mundial pero su realidad eran esos fosos fantasmales, esos trenes cargados de sentenciados por ser judíos o por bastardía; esos campos de concentración infames y sus cámaras de gas.

Se daba cuenta que muchos judíos utilizaban como chantaje histórico la persecución, los millones de víctimas que el nazismo y otros enemigos habían causado al pueblo judío, pero esos eran minoría y seguramente una minoría que jamás ha sufrido en carne propia la discriminación y la violencia. El judío que ha sufrido no le saca provecho al sufrimiento, solo obtiene lecciones importantes que pueden servir a toda la humanidad.

Cuando estaba niño jugaba a que tenía una conciencia compuesta por dos seres, tal como lo había leído en algún cuento. Ahora sonreía porque se sentía ridículo ya que en el hombro izquierdo se le había posado el duendecito del bien y en el hombro derecho el duendecito del mal. Los identificaba fácilmente porque el de la izquierda que era el del bien le aconsejaba:

«Mata tu mismo a ese nazi; no seas estúpido, mira que no se te va a presentar otra oportunidad tan buena como esta. Reviéntale la cabeza de un tiro a ese criminal» y cada vez que pronunciaba uno de estos consejos prácticos saltaba como un pajarito y cantaba «¡chi-rrio! ¡Tengo frío!».

El duendecillo malo en cambio ni saltaba ni cantaba y casi nunca le daba consejos. Solo se limitaba a eructar «ergblurp» y a decirle cosas como «¿y si ese joyero es inocente? ¿Y si ese tipo solo es parecido al nazi y resulta que matas al presidente de un Rotary Club?».

El doctor Seiss Edelstein sintió en la boca de setenta y dos años el sabor dulzón y sentimental de la infancia y sonrió para sus adentro olvidando un poco el drama de la vida. No quería hacerse muy visible, deseaba ganar tiempo para que se hiciera presente aquel joyero llamado Albert a quien debía fotografiar sin que se percatara de ello. Sonreía y saludaba a quienes pasaban por la calle; enfocaba la cámara hacia el transitar de la gente y daba la impresión de estar muy interesado en fotografiar a unos niños disfrazados que desfilaban en comparsa. El mediodía se acercaba y pronto cerrarían los establecimientos comerciales. La mujer de la joyería lo miraba con atención, con mucha curiosidad. Era una mujer elegante, delicada y se pintaba los labios como si quisiera remarcar en ellos una femineidad fugaz, desesperada que desea vivir lo mejor que se pueda, el romance ideal, aunque dure un minuto nada más. Se la imaginaba bailando un bolero con su estrecho vestido, olorosa a Chanel número 5 o a Helena Rubinstein.

Le sonrió con caballerosidad y ella inclinó la cabeza respetuosa. Luego dedicó su atención a una pareja de ancianos que preguntaba por cadenas y medallas. Edelstein se acercó a la joyería a tiempo para escuchar «ya terminé con este trabajo». Era una voz breve y de bajas notas que venía de atrás; una voz con paredes de piedra, de grutas frías.

Decidió entrar a preguntar par alguna prenda pero antes alistó la cámara. El hombre de la trastienda viene hacia acá. Es un hombre que destila fortaleza de carácter y también de físico: apenas ha entrado al medio siglo de edad. Le falta el índice de la mano derecha defecto que no oculta en ningún instante.

— ¿Era Macero quien preguntaba por mí? — interroga a la mujer.

— Sí — responde ella y a Edelstein no se le escapa la profunda mirada que la mujer pone de manifiesto cuando se dirige al joyero.

«Es una loca ¡chi-rrio!» dice su duende del bien saltando en el hombro izquierdo. «El hombre está en buena forma y ella es una mujer normal y tropical ¿qué querían?» murmura el duende maligno.

El hombre de cabello blanco se vuelve hacia la poca clientela que manosea el mostrador. En el centro de sus ojos azules hay chispas de oro, minúsculos fragmentos dorados y sus pestañas blancas parecen hechas con pelusa de pollos recién nacidos. En el bolsillo de su camisa sobresalen los lentes negros. La cámara se acciona en ese momento y la cabellera albina del hombre llamado Albert, quema en 125 de velocidad y 5.6 de diafragma una película que automáticamente corre y registra varios movimientos. Edelstein ha carraspeado dos veces para disimular el sonido de la máquina.

«Es él» retumba dentro de la cabeza de Edelstein y se siente mareado; el pulso de enloquece, de alguna manera le llega la idea de que botará sangre por las narices y saca un pañuelo y trata de dominarse.

— ¿Qué desea? — le pregunta Albert y el doctor Seiss Edelstein recupera el equilibrio interior.

— Quería una orquídea parecida a la que lleva la señorita, pero un poco más pequeña. Es para un regalo de cumpleaños… — dijo y trató de parecer un viejo tonto, un turista despistado.

— Más pequeñas no hay — informó la mujer, quien se llamaba Carmenza. Albert había preguntado «¿como la de Carmenza?». Edelstein dio las gracias, se disculpó y se fue sin volver el rostro ni una sola vez.

— Era un señor muy nervioso — comentó Carmenza.

— Quién sabe si es nervioso — dijo Albert.

A ella siempre le extrañaban las frases de Albert y también las cosas que le contaba sobre su pasado. Le había dicho que fue pianista y que no pudo continuar porque durante un bombardeo perdió el dedo índice de la mano derecha. Toda la vida estudiando el piano y perder su carrera de este modo. Sin embargo a ella él no le parecía un pianista, aunque sabía de música, y todo porque a la hora de bailar Albert lo hace muy tieso, baila sin ritmo.

Lo extraño es que le ha mostrado una fotografía donde está ante un piano y una orquesta le rodea.

— Deberías tocar alguna vez el piano en el club, como puedas: para divertirnos ¿no te parece? — le apunta.

Luego, sin intercambiar más palabras cerraron el local y se fueron a almorzar. Pasaron al lado de un hotel, muy cerca de la joyería, sin saber que allí estaba alojado el hombre del cuál habían hablado hacía poco.

El doctor Seiss Edelstein revisaba los archivos que lleva en su maleta por todo el mundo. Un archivo de fotografías viejas y de papeles que se quiebran de puro tiesos. Abre una carpeta negra y allí encuentra lo que busca: las fotografías del Coronel Von Dussel. Mira la imagen más nítida con un detenimiento enfermizo. Le parece que el oficial tenía los hombros más anchos y el mentón más firme. También se ve más alto que Albert, pero podría ser a causa de las botas militares. El oficial de la fotografía tiene los dedos de las manos completos y viéndolo bien se parece poco al joyero Solo tienen en común el hecho de ser albinos ambos. De todas maneras pudo haber cierta cirugía plástica.

El dolor en el pecho le ha vuelto y toma la pastilla de la una de la tarde. La fotografía amarillenta ha detenido el tiempo para él: la mirada vehemente del militar, su cabeza blanca, el cabello cortado casi al rape y pegado al cuero cabelludo con brillantina; las condecoraciones que sueltan un destello desde el pasado; cruces de plata en fondo negro, insignias de Coronel, un florero al fondo y como dominando el primer plano la cruz gamada en el cuello colgando de un cordón dorado o plateado. En ese día, de quien sabe qué año, cuando tomaron la fotografía, el Coronel Von Dussel parecía estar en paz con la vida porque tocaba el piano. De seguro el fotógrafo le aplaudiría al terminar la pieza. O la fotógrafo, porque tenía cara de estar tocando para una mujer. Cara de pavo real enamorado.

— Vamos a ver qué dicen las huellas digitales — habló para sí mismo. Afortunadamente tenía sus contactos y pronto le traerían documentos con las huellas digitales del joyero Albert. El tenía en su poder las huellas digitales del Coronel Von Dussel.

— Así no habrá dudas — expresó y decidió bajar al comedor y olvidarse un poco de todo este asunto.

«Olvídate de huellas: es el mismo cabrón» le dijo en el oído su duende del bien. Cuando bajaba en el ascensor el duende malo se dignó darle un breve consejo: «mastica bien los alimentos y pide agua mineral».

En la calle siempre le ocurrirá algo a las personas, para bien o para mal, pero ciertamente es bueno confrontarse con la realidad de vez en cuando. La realidad tiene matices diversos; unas veces hace que te compres un billete de lotería por fastidio: el invidente y el tullido que te han acorralado y no dejan que te comas tranquilo tu pizza en el boulevard, solo se largan si les compras y tal vez te ganes un millón debido a tal circunstancia.

Es posible también que te compres un libro usado en algún remate con la suerte de que ese libro perteneció a una ama de casa distraída y se le quedó olvidado un billete de cien entre las páginas. Así es la realidad que impera en la calle; claro que entre otras sorpresas está la del atraco o la de la estafa o de que le caigas mal a un poderoso y te inventen un delito para que te pudras en la cárcel después de ser debidamente violado; y otra cosa que puede acontecerte es que la realidad se te imponga vestida de policía, lo cual hace muy aconsejable que siempre cargues tus documentos de identidad en regla. Tampoco está demás, si eres hombre, mujer, homosexual o políglota, cargar por lo menos un condón en la cartera ya que con todo lo antishakespereano que sea el condón evita muchos males.

Son consejos que la experiencia asoma gratuitamente y jamás deben subestimarse. Por eso, por salir a la calle, fue que Albert y Carmenza, una pareja con ganas de almorzar, fue alcanzada por un cadillac negro cuyo motor hacía menos ruido que una mosca con asma y un funcionario que iba en el asiento al lado del chofer llamó al joyero pidiéndole que le acompañase hasta la colina del poder.

En realidad dijo:

— ¿Señor Albert? el presidente quiere hablar con usted en este momento ¿quieren subir los dos?.

Carmenza estaba de lo más nerviosa y miraba de reojo al joyero quien se veía tranquilo, al menos exteriormente.

En varias ocasiones el mandatario le había encargado algunas joyas y un trabajo delicado en la empuñadura de una espada, así es que lo conocía personalmente. Sin embargo sabía que esto no tenía nada que ver con su trabajo.

«El que no la debe no la teme» pensó y lo hizo en alemán o más o menos le dio a él mismo esa impresión y sintió ganas de reír.

Ni Carmenza, ni los funcionarios que se encontraban presentes supieron de qué hablaron Albert y el presidente, quienes se encerraron más de una hora en una oficina gigantesca.

Cuando salieron ambos sonreían y se despidieron con gentileza, como si fueran amigos hace mucho tiempo que además se entendían a la perfección. A Carmenza le dio mala espina pero la oportunidad de comentarle a las amigas del club que había estado en el palacio de gobierno por invitación presidencial ocupaba sus impulsos, sus sentidos y cualquier terreno donde quisiera germinar una idea distinta.

El presidente ordenó al chofer que llevara a la pareja al sitio donde quisiera ir y así se fue al mediodía para un joyero y su novia. Albert no podía eliminar de su cerebro las cosas que le dijo el General, entre otras: «por lo menos veinte de sus amigos del club andan buscándolo para matarlo o al menos eso creen ellos. Tienen ganas de salir en un reportaje de Life como héroes. Yo he enviado ya una comisión para que se queden quietos, pero no estaría demás que usted se anduviera con cuidado, al menos por el día de hoy».

Cuando estaban entrando en el restaurant que previamente habían indicado al conductor del cadillac, Albert le pidió a Carmenza:

— ¿Por qué no vamos a almorzar a tu casa Carmenza? — y le agradó la idea. Casi nunca lograba que él se quedara en la casa, donde ella vivía con su abuela, una anciana sorda y despistada.

— Tengo comida hecha, solamente la caliento y ya está. Además, mi abuela se pasará el día de hoy durmiendo porque anoche se acostó muy tarde: jugó barajas conmigo hasta la una de la mañana. Es muy viciosa y tramposa ¿te gustaría comer asado con jamón?

— Me encantaría — respondió Albert mientras subían a un carro libre.

— Qué lástima: solo tengo paella — comentó la mujer y se puso a reír como tonta.

Albert estaba a mucha distancia de ella y de todo lo que le rodeaba.

Seiss Odelstein abría en ese momento el sobre con las huellas digitales de Albert y las comparaba con profundo nerviosismo, a las huellas del Coronel Von Dussel.

Odelstein no se imaginaba que Albert sabía ya lo de su estancia en la ciudad y también estaba al tanto de que le habían enviado un expediente con sus huellas digitales.

— ¡Dios santo! — gritó sin poderse contener, en la habitación de su hotel, el doctor Seiss Edelstein.

Aquí, en el asiento de un taxi amarillo y negro que llegaba a El Paraíso, Albert pagaba al chofer y decía algo en alemán que por supuesto no entendieron ni el chofer ni Carmenza, pero que significaba aproximadamente:

— Mierda, mierda, mierda ¿por qué estoy solo? — y desde ese instante sintió que su cabeza era una gran cúpula y la cosa parecía una catedral. En el centro estaba él mismo oyéndose mientras se hacía mil preguntas, entre otras «¿Qué me sucederá? ¿Por qué no me gusta la carne de pollo? ¿Qué hará Carmenza cuando se lo diga? y en la catedral de su cabeza se dejaba sentir un coro, una música vasta, seca, mortuoria y las preguntas seguían cayendo en avalancha incoherente ¿Por qué las mujeres dejan de menear la cola cuando cocinan?».

Toda la tarde le dolió la cabeza como si le sacaran lentamente un hilo sucio, un hilo grasiento. Le dijo a Carmenza que no abrirían la joyería, que se quedarían durmiendo en la casa sin salir a ninguna parte esa noche. Ella le pidió una explicación más clara y él no pudo dársela. «Mañana te lo diré» fue todo lo que le prometió, pero evidentemente estaba mintiendo: Carmenza sabía reconocer el instante en que mentía porque torcía el labio inferior y cerraba fugazmente los ojos.

Ella estuvo semiacostada, con la cabeza pegada al copete de la cama. Lloraba en silencio, puras lágrimas y un ligero pujido que alteraba los nervios de Albert. Sintió en algún momento, cuando el dolor de cabeza arreció, ganas de matarla, de silenciarla, porque ella gemía de manera tortuosa y al mismo tiempo estaba caliente, deseaba hacer las paces. El tenía el sexo peor que la cabeza.

La luna caía a mansalva, como una debacle, como una pastilla de leche derritiéndose encima de todo; luna calcificada, maquillada, avejentada, petrificando flores y ramificaciones del cubrecama, chupando los cristales, chupándose sus caras como un fantasma. ¿Por qué está viviendo a medias con Carmenza? ¿Por qué no vive de una vez y para siempre con ella? ¿Es que no la ama? No: No la ama. No ama a nadie, ni siquiera a la vida que le ha cobrado tan costosamente cada año! Se avergüenza de haber estado huyendo durante tantos años. No tuvo que confesarle al General quien era en realidad porque ya él lo sabía y le dijo «ándate, pues, tranquilo, que eso no es mal de morir».

Carmenza se ha dormido y la luna recorre su desnudez: se ha desarropado y está cubierta apenas por unas pantaletas de seda. Los senos parecen inflamados y aunque la tiene allí, a su disposición, recuerda otros días en que han hecho el amor y él se ha portado como un ser bajo, inescrupuloso y pensar en esos momentos hace que la sangre le llene el pellejo caído y sienta deseos de poseerla por encima del dolor de cabeza que le atormenta.

Recuerda la noche que la golpeó y después le decía acuéstate, párate, ponte boca abajo, agáchate, enróllate, quédate así, pon la almohada debajo, mírame y luego aquella desazón irreal, sin salvación, como si la muerte viniera a decirle a él, por dentro, en el centro de una cúpula que era su propia cabeza «agáchate», «siéntate», «enróllate», la muerte mostrando su carne a punto de podrirse con su semen chorreando como un trofeo de caza.

.

.

Música, Maestro

,

Capítulo III

En la Viena de 1940, la comunidad cultural judía sostenía una orquesta sinfónica integrada por ochenta y nueve músicos, jóvenes y viejos, ejecutantes de instrumentos tan valiosos que eran parte del patrimonio: había dos Stradivarius y eso no era todo: cinco de los más jóvenes miembros de la agrupación eran verdaderos genios prometedores y entre los veteranos se contaban nada menos que cuarenta y tres ex-niños prodigios que desde los tres años de edad hasta la hermosa ancianidad que vivían no habían parado de tocar, de estudiar música, de componer, de ensayar.

El director de esa sinfónica en 1940 era el más joven que la institución escogía en sus doce o catorce años de fundación y este director, Endre Sommer, ni siquiera era judío, pero a la comunidad cultural judía solo le interesaba su talento musical, su habilidad para coordinar un cuerpo tan amplio y difícil como aquella orquesta. Endre nunca había jugado con unos patines o una bicicleta y lo único que sus padres y sus maestros le permitieron a los ocho años de edad, como una veleidad imperdonable —porque era navidad — fue que jugara hockey sobre el hielo encima de la alfombra de la sala, pero sin nada en las manos: imaginariamente.

Le tenían en agenda la hora de siestear, la hora de orinar, el minuto de preguntar algo y pasaba ocho horas diarias tocando el piano. Cuando tenía quince años, una mañana, amaneció sintiendo algo que nunca había sentido: tenía una erección tan exagerada que llamo a su madre alarmado. Ella lo miró consternada y le explicó que no era nada, que fuera al baño y se echara agua helada.

«Es la edad: no te asustes más» le apuntó pero Endre Sommer ya no sería el mismo jamás y siempre creyó que lo único sano era tocar el piano porque desgranando el teclado no ocurría en su organismo nada anormal, nada fuera de lo común, pero cuando dejaba de tocar y se le atravesaba alguna mujer sentía cómo se enfermaba y el miembro se le endurecía hasta insuflarle pavor porque no se atrevía a contarle esto a su madre ni a su padre y por otra parte temía ser: víctima de un endurecimiento similar en todo el cuerpo o de una gangrena.

Endre vino a saber que esto era tan normal como ejecutar a Chopin, cuando tenía veinte años de edad, porque se descompuso el piano de su casa y estuvo nada menos que tres días con sus noches sin tocar una sola pieza. En esos tres días tuvo la curiosidad de asomarse por la cerradura de una habitación que no conocía por dentro, ya que en su casa existían rincones que jamás había tenido tiempo de recorrer. Lo primero que vio fue un trasero que subía y bajaba de la manera más ridícula y luego se dio cuenta que debajo del trasero que se movía estaba su madre completamente desnuda. «¿Qué le hacen a mi madre del alma?» se preguntó y no supo en ese momento si intervenir o mirar cómo se desarrollaban los acontecimientos porque al parecer su madre pasaba del sufrimiento a la felicidad en cuestión de segundos.

También se percató de que el trasero era mil veces más bonito que el de su padre, aún siendo ridículo, porque el de su padre — al menos era lo que los pantalones revelaban — era ancho, chato, fofo y este era angosto, peludo y violento. De pronto se pusieron de pie y vio como funcionaba todo.

Juan Sebastián Bach, Mozart, Wagner y todos los demás le parecieron una cárcel, un engaño y desde ese día, cada vez que tocaba el piano lo hacía con otro ritmo, con otra intensidad y se debatía entre la ruptura con la música, a la cuál amaba pese a todo, y la resignación porque ¿Cómo podría hacer lo que realizaba aquel hombre del trasero desconocido, si su madre no le dejaba ni a sol ni a sombra con ninguna mujer?. No solo eso: ¿Cómo plantearle a una mujer esta necesidad? ¿Qué debería decirle? ser niño prodigio era una cárcel. Aplausos, aplausos, aplausos y ¿qué le ocurría cuando sonaban los aplausos? que tenía una erección y le era francamente imposible pararse a saludar.

Se convirtió a fin de cuentas en un genio reconocido en el mundillo musical de Viena y su premio culminante fue ser nombrado director de la orquesta compuesta por 89 seres humanos, 22 de los cuales eran mujeres ex-niñas prodigios.

Allí fornicó por primera vez, con una cellista que sabía mucho de sexo y le enseñó lo que han debido revelarle a los quince años. En ese momento decidió que se iría de Austria, que no le gustaba el giro que tomaba la política con los alemanes y tampoco le agradaba seguir con sus padres, encarcelado en la dimensión del piano y los halagos.

Así fue como Endre Sommer tomó un viernes en la tarde la caja de ahorros y la paga de los músicos y en un barco que salía cargado con cuerdas de violín hechas con tripas de pollo, se fue y llegó a Nueva York y de allí se embarcó hacia este país.

El doctor Seiss Edelstein lo sabía ahora, después de comparar las huellas digitales de Albert y las de Von Dussel, porque allí estaba bien claro que Albert y Von Dussel no eran el mismo hombre. Albert era un ex-director de orquesta llamado antaño Endre Sommer. Eso era todo.

— He debido prever algo así. El Coronel Von Dussel no se habrá quedado con ese pelo blanco, con esas cejas blancas tan visibles. Lo lógico es que se haya pintado el cabello y un cirujano plástico le ayudase a cambiar de facciones… ¡qué torpe he sido! — hablaba a solas mientras pensaba la manera de ayudar a Endre Sommer, alias Albert el joyero, a sobrevivir el temporal que se había desatado a su alrededor.

Era muy temprano todavía: las siete y quince de la mañana del domingo. Ese día sería el baile de las debutantes en el club del cual era socio Albert. La joyería estaría cerrada pero sabía que allí vivía el hombre. Buscó la guía telefónica, halló el número y telefoneó pero nadie respondió.

Decidió salir a la calle a esperarlo. Necesitaba decirle que se olvidara de aquel delito, de aquella orquesta: era cuestión menor y de un pasado que parecía lejano y secundario.

Bajó en el ascensor no sin cierto temor. Prefería las escaleras pero estaba muy cansado y el dolor del pecho le quitaba aire en estos días. Entregó la llave en la recepción y el recepcionista casi ni le hizo caso, aunque él dejaba buenas propinas por atender sus mensajes. El recepcionista estaba empeñado en ubicar perfectamente a la emisora que en el radio Phillips de hermosa madera veteada, informaba a la colectividad un doble homicidio «horrendo e imperdonable que enluta a la sociedad capitalina» y daba los nombres de Albert y de Carmenza, tal cual.

El asesino o los asesinos de Albert y Carmenza ni siquiera se dieron cuenta que la abuelita dormía en el cuarto de al lado sentada en un sofá de rattán con un aro de bordar entre las piernas. Ella tampoco se percató de nada ni escuchó los disparos.

La pareja quedó realmente cosida a balazos, por lo menos más de treinta proyectiles atravesaron el cuerpo de Albert y se metieron en las carnes de Carmenza. Albert quedó en una posición de trasero martillando, un tanto ridícula, que originó muchas bromas de los policías. Al forense le costó trabajo levantar esos cuerpos debido a que estaban pegados, no solo por los plomos de ametralladora, sino también porque el cadáver de Albert tenia una erección feroz, como si fuera un ahorcado en vez de un baleado y dicha erección estaba ya en la etapa de rigor mortis.

El criminal o los criminales habían dejado un letrero en la pared escrito con un trozo del carbón que Carmenza tenía en la parrillera. Decía simplemente «maldito nazi» y nunca se descubrió al autor o a los autores pese a que se habían equivocado y la prensa repudiaba tal equivocación. «Asesinos desinformados e irresponsables» señalaban los diarios.

En esa ocasión fue cuando decidí que sería escritor y que comenzaría con esta novela. En la colonia han sido siempre demasiado realistas y se molestaban conmigo acusándome de imaginación excesiva, cosa incierta. Me dije: «bueno, Tarzán Herz, ahora que Genoveva Brocht te mandó a la porra ¿por qué no averiguas más de esa historia y te dedicas a escribir?». Antes que el doctor Seiss Edelstein se fuera del país le pedí todos los datos que tenía sobre el Coronel y Barón Von Dussel. El doctor Edelstein me entregó un legajo que contenía datos revueltos de los tres Von Dussel que habían existido. Después de eso se marchó y creo que murió porque todos los años me llegaba una postal suya desde Tel Aviv, hasta 1957 que cesaron de llegar. Siempre escribía lo mismo: «¿lo has visto, Tarzán?». De su parte el mote del hombre mono se me había pegado como una coletilla.

Escribí mucho y llegó un día en que estaba dando vueltas en un laberinto. Entonces fue cuando intuí la verdad.

En 1962 se apareció en la colonia un extranjero que no era turista, un hippie viejo, de cabello largo, lentes oscuros, que tocaba una armónica y alargaba la mano pidiendo dinero a los turistas norteamericanos. Tocaba piezas muy viejas, canciones badenses que ni los colonos conocían y de vez en cuando se largaba con una canción mexicana. Se convirtió en un consentido para los turistas porque no hablaba: solo tocaba su sinfonía y alargaba la mano.

Yo lo observaba con insistencia y un día descubrí que le preguntaba a una anciana por los Hoffman y pareció desesperarse cuando ella le respondió «yo no sé, aquí no conozco a ningún Hoffman».

Después de eso, el hippie viejo estuvo unos días más barriendo las calles de la colonia, porque ya no había turistas y para comer tenía que hacer algo provechoso.

Una mañana muy temprano se fue como vino: lo vi subiéndose al viejo autobús que hace la ruta hacia la capital y lo seguí en la moto. Veía por la ventanilla el verdor de la montaña tupida de helechos y quien sabe qué cosas estaba pensando.

Helechos grandes, helechos medianos, helechos pequeños, helechos diminutos, neblina, árboles, vegetación fría, mariposas gigantes azules y negras flameando sobre las hojas húmedas.

Quién sabe qué había en su mente. Después pude seguirlo durante meses porque se decidió a lavar carros para sobrevivir. Dormía en cualquier rincón, bajo los puentes, en zaguanes y finalmente encima de cualquier acera. La tintura se le desprendió del cabello porque el invierno y el verano le caían directamente encima.

Andaba con un bote de plástico y unos trapos sucios de aquí para allá. Hubo una época en que la gente no le daba carros para lavar y él se dedicaba a lavar y pulir el que se le ocurriera y a veces tenía la suerte de que el propietario del vehículo le pagaba.

Durante esa época de loco en bancarrota lo veía buscando carros qué lavar en San Bernardino, un lugar donde viven muchos judíos. El los miraba de reojo y su figura se reflejaba en las vidrieras de los establecimientos como un lamparazo. Tenía la ropa cagada, despedazada, grasienta, muy hedionda, te diré y el cabello largo, blanco, empegostado, enmarañado. Había perdido los lentes oscuros y entrecerraba los ojos para ver porque la luz lo aporreaba como si fuera murciélago.

Mes tras mes lo seguía por San Bernardino. En una ocasión quise ayudarlo dándole un sanduche calentito recién sacado de una fuente de soda y me lo tiró a la cara. Le dije «viejo nazi» en voz baja y él contestó riéndose sin dientes «gracias».

La última semana que lo vi estaba hablando con una anciana judía que le entregaba un plato de cartón con comida. Se veía sumiso, como un niño. La anciana le decía «tiene que comer porque usted no puede morir de esa manera, en la calle. Tiene que bañarse: haga un esfuerzo y báñese».

El la miraba a veces espantado a veces extrañado y comía. Yo vigilaba, escrutaba como un mirón endemoniado desde un kiosco de periódicos que estaba muy cerca.

No me asombró tanto el hecho de que ella le diera unos billetes enrrolladitos y que él los tomara, sino que la anciana le decía cosas muy coherentes que él parecía entender.

Y lo llamaba así:

— Tiene que vestirse de limpio y comer, Coronel ¿Me está entendiendo Coronel?

Nunca, jamás ni nunca, olvidaré esa estampa pavorosa y mucho menos la voz de aquel hombre, fría y extraña, por primera vez cuerda y estable, que expresaba una idea que no pude captar bien aunque sí escuché que decía:

— ¿Recuerda usted a Caruso, Eloísa? ¿Recuerda aquellos tiempos? haré lo que usted me pide: nadie se merece tanto eso como usted.

La anciana le dijo en un susurro «váyase y hágalo, Coronel» y cada uno tomó su propia dirección. Dejé que transcurrieran varios días y abordé a la anciana. Le pregunté por el limpiador de carros. Ella ni siquiera abrió los labios.

Le conté a toda prisa lo que sabía y le dije que estaba escribiendo este libro. Ella fue quien me habló después de Oranienburg, de los campos de concentración y del Coronel Von Dussel.

— El día que usted nos escuchó hablar yo le decía al Coronel que luchara contra la locura y regresara a la realidad. Cuando descubrí que el limpiador de carros era aquel Coronel que nos miraba morir, quise matarlo con mis propias manos pero vi que estaba viviendo en un infierno peor porque nadie lo miraba debatirse en el foso de la muerte y de la culpa. Decidí que haría todo lo posible porque retornara a la cordura y estuviera listo esperando la justicia judía. Le dije que pronto vendrían por él y me dijo «gracias, Eloísa».

— ¿Ya se lo… llevaron?

— No. Desapareció. El maldito vejete albino se esfumó, se escapó el muy embustero… creí que era un hombre de honor en medio de toda su criminalidad.

— No me explico por qué usted le dio dinero a ese hombre, hay que ser masoquista. Yo le regalé un sanduche y me lo tiró a la cara — fue lo que pude decir a la señora Eloísa.

Ella no fue muy amable. Me respondió:

— Te lo merecías, por cabrón.

Un lenguaje por demás insólito para una dama verdadera que de todas maneras consiguió hacer justicia aunque en el instante supremo de la venganza no hubo testigos presentes. Solo una chicharra golpeando una ventana para salir o para entrar prrr prrr cocococo prrr cococoooo prrrr.