-

Continue reading →: CADA CIUDAD DICE QUE SÍ, GRITA QUE NO

Pasamos al lado de distintas épocas con sus bailes de piedra el magnífico vértigo de la materia en su proceso ante el desgaste etéreo hasta quien sabe cuándo las serenas moles alunizan imponiendo sus trajes agrietados pequeñas plazas, fuentes indecisas casas de penumbras maceradas la misma luz que brilla en…

-

Continue reading →: Una frontera con ponzoña

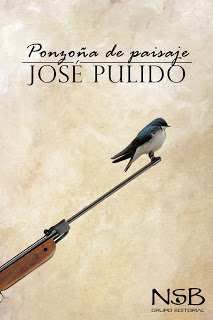

JULIO BOLÍVAR /EL NACIONAL / 27 DE AGOSTO 2015 – 12:01 AM Acabo de leer una novela breve de José Pulido,Paisaje de ponzoña (NSB, Grupo editorial, 2015). Asombra por su estructura fragmentaria, dislocada, que cuenta una realidad que a nadie le gusta: la vida de frontera. No cualquier vida, esa…

-

Continue reading →: Conociendo a un escritor

Continue reading →: Conociendo a un escritor¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? Nací el 1 de noviembre de 1945 en Villa de Cura, estado Aragua ¿Qué razón lo motiva a escribir? Cada ser humano nace con facilidades para unas cosas y con dificultades para las otras. Hay quien nace para hilar fino, para…

-

Continue reading →: Homenaje a José Pulido «Por una Venezuela Literaria»

Del periodista, narrador y poeta se publicará su novela inédita Ponzoña de paisaje, y se realizarán conversatorios, encuentros, recitales y un premio literario. EL UNIVERSAL miércoles 4 de marzo de 2015 09:29 AM La Editorial Negro Sobre Blanco rinde homenaje a José Pulido en el V Concurso Por una Venezuela…

-

Continue reading →: Dioses y humanos

. . Les dejo este poema que he estado limando como si fuera barrote. Ya llegará el momento en que él me deje quieto o yo lo suelte y no lo toque más. Dioses y humanos . . Los dioses picotean el silencio, alimento divino que almacenan en cúpulas…

-

Continue reading →: Cita en noviembre

Este es un breve relato que se me ocurrió en días pasados y cuyo tema continuaré explorando. Lo escribí pensando en una amiga cineasta que además ha profundizado mucho en la medicina tradicional china. Se los dejo. Cita en noviembre José Pulido Al fin su esposa le…

-

Continue reading →: El Cundeamor

Una sencilla historia de la época en que las mujeres se aparecieron en el mundo y tuve que dedicarme a conocerlas, objetivo que todavía no he conseguido, gracias a Dios. Lo importante es quererlas, han debido decirme en aquellos lejanos días. Pero nunca es tarde. Aquí está lo que me…

-

Continue reading →: ¿Por qué escribo?

Nunca he meditado el tema, con la cruda sinceridad que ello exige. He tenido a mano, igual que otros escritores, las bonitas y sencillas anécdotas, que por algo se parecen tanto: las maestras que nos ponían a escribir textos para la cartelera escolar, el primer libro que nos regalaron, de…

Escribo para emocionar

Welcome to Nook, my cozy corner of the internet dedicated to all things homemade and delightful. Here, I invite you to join me on a journey of creativity, craftsmanship, and all things handmade with a touch of love. Let’s get crafty!

Let’s connect

Join the fun!

Stay updated with our latest tutorials and ideas by joining our newsletter.